ナスの連作は ナスの育て方 Com

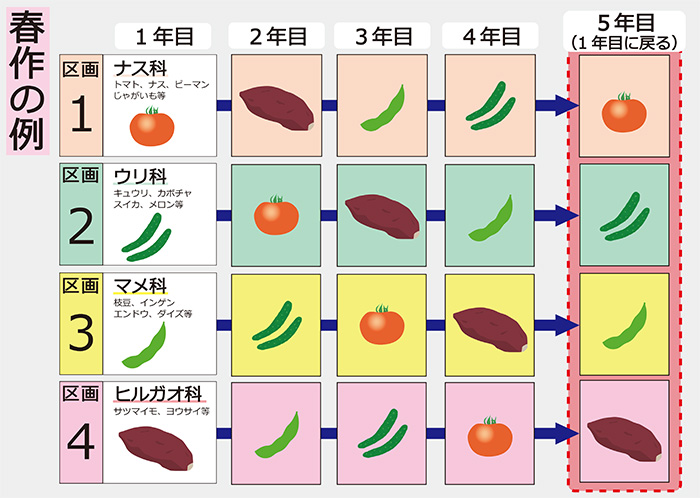

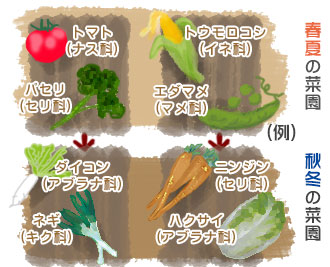

「トマトの収量が落ちてきたなぁ」 「病気の株も多くなってきた気がする」 「最初はもっと育てやすかったのにな」 これらは全て、『連作障害』による症状かもしれません。 連作障害と聞いて、症状や対策はぱっと思いつきますか? 思いつかないのであれば、今すぐこの記事を読んで連 連作障害を避けるために 休作する間隔(輪作年限)が3年の野菜を植えたい場合 を考えてみましょう。 栽培区画を4つに分けて輪作すると、元の場所に戻ってくるのは3年間の休閑を終えた4年後(5年目)のため連作障害の心配がありません。

ナス 連作障害 原因

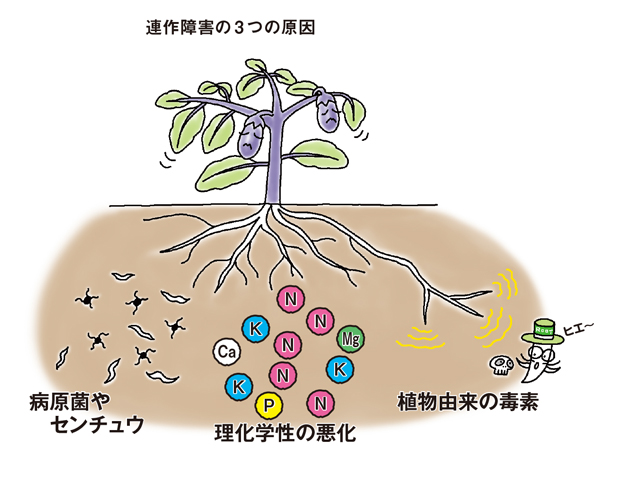

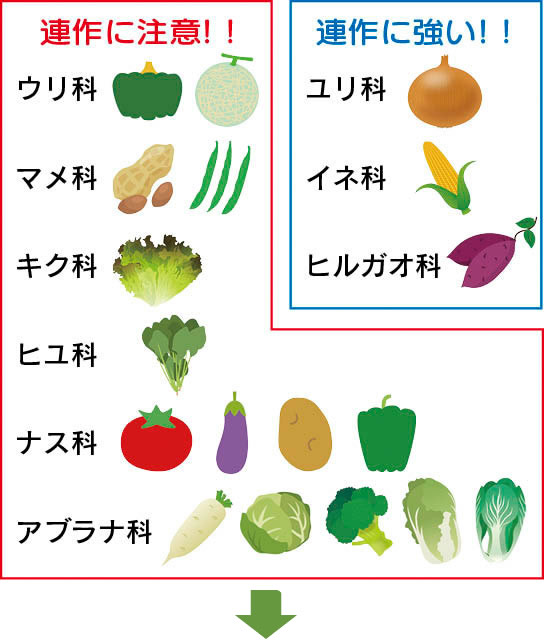

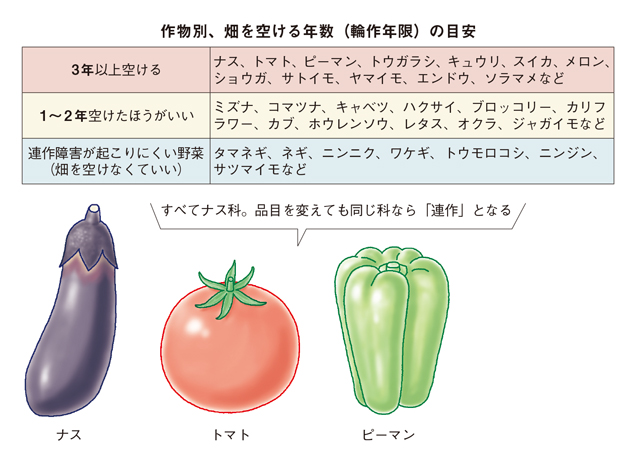

ナス 連作障害 原因- ジャガイモは、ナス科の野菜で主に早春に栽培します。 同じ場所で何度もナス科の野菜を育てた時、心配なことが連作障害です。 ジャガイモはとても丈夫で育てやすい野菜ですが、 連作障害があるので気をつけたいことと対策をご紹介します。 野菜には、連作障害の起こりやすいものと、起こりにくいものがあります。 連作障害が起こりやすいのは、主にナス科のトマトや、ナス、ピーマンなど、 ウリ科のキュウリやスイカ、アブラナ科のキャベツ、ハクサイなどがあります。 ⇒ナス科野菜の

ナス 水耕栽培 エアポンプ式 家庭菜園 簡単

ナス科(ジャガイモ、トマト、ピーマン、ナス)は、 2年~7年は、栽培を休むようにといわれます。 キュウリは、2年以上休めば、障害が出ずに栽培できます。 栽培間隔をあけるようにしてください。 2連作障害とは 連作障害の予防方法 連作障害を防ぐには、毎年同じ野菜を栽培しないというのが確実ですが、限られた土地では、それも難しいですよね。 連作障害を防ぐには、いくつか方法があります。 ・新しい土を入れる 土・客土・堆肥をすき込みます連作障害と微生物 誌名 農業および園芸 = Agriculture and horticulture ISSN 著者名 樋口,太重 発行元 養賢堂 巻/号 巻1号 掲載ページ p 2933 発行年月 14年1月 農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター

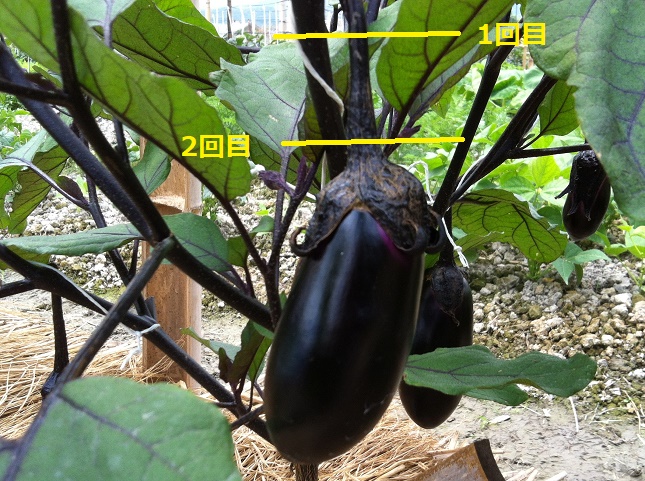

連作障害・コンパニオンプランツ ナスは連作障害が出やすい ため、同じ場所での栽培間隔を3〜4年あけるようにします。 心配な場合は、接木苗を利用すると安心です。 また、一緒に植えることで良い影響を受ける「コンパニオンプランツ」には次のようなものがあります。連作障害とは ナス科やウリ科、アブラナ科など特定の作物を、同じ場所で長年栽培していると生育が悪くなったり、枯れてしまったりすることがあります。 この現象を「連作障害」といいます。 この原因は前に作った野菜や使用した肥料により、土壌中連作障害を防ぐ対策としては、とりあえず近縁の野菜を続けてつくらないことです。 さもなければ、休耕期の土壌の天地返しや、薬剤による消毒を行います。 対策 方法 輪作 ホームガーデンを4~5区画に分けて、栽培する野菜を毎年回転させていきます

ナス 連作障害 原因のギャラリー

各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます

|  |  |

|  |  |

|  |  |

「ナス 連作障害 原因」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  |  |

|  |  |

「ナス 連作障害 原因」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  |  |

|  | |

「ナス 連作障害 原因」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  |  |

| ||

「ナス 連作障害 原因」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  |  |

|  | |

「ナス 連作障害 原因」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  |  |

|  |  |

「ナス 連作障害 原因」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  |  |

|  |  |

「ナス 連作障害 原因」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  | |

|  |  |

「ナス 連作障害 原因」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  |  |

|  | |

「ナス 連作障害 原因」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  | |

|  | |

「ナス 連作障害 原因」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  |  |

|  |  |

「ナス 連作障害 原因」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|

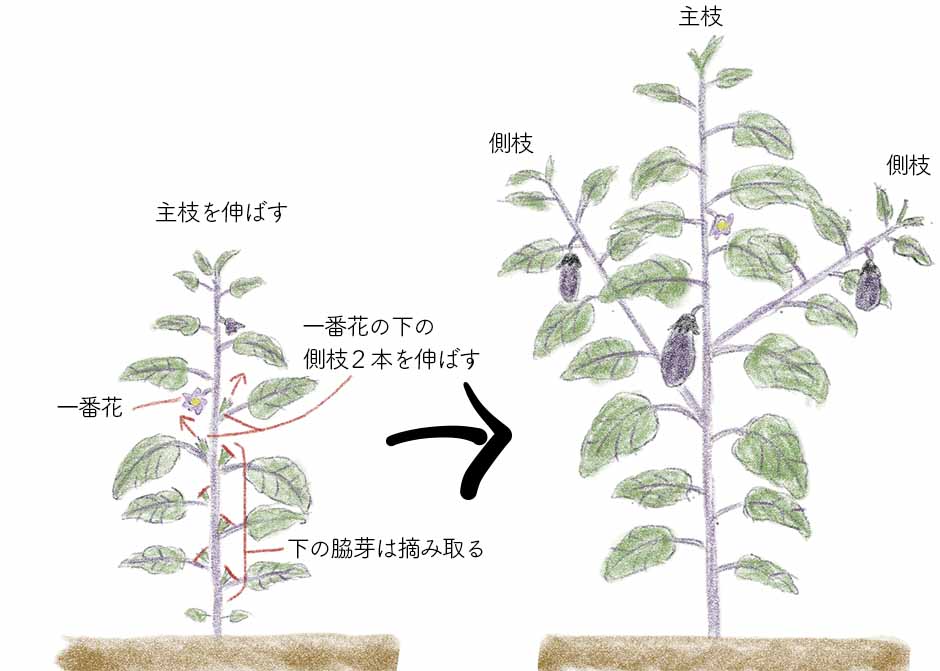

「家庭菜園講座 連作障害編」 農業技術者の家庭菜園講座 野菜作りはコツをつかめば初心者でも簡単に行う事ができます本サイトでは家庭菜園における連作障害の考え方について通常ネットではわからないような実体験と知識にもとづく生きた情報を紹介しています。 ナスの病気&生理障害に多い3つの発生経路と要因 ①土壌内から発生 (栄養の過不足が要因) ②土壌内から発生 (病原体が要因) ③空気上の菌飛来から発生 ナスの病気&生理障害から守るために大切な対策3つ ①土壌内の生理障害から守る対策 ②土壌内の

Incoming Term: ナス 連作障害, ナス 連作障害 原因, ナス 連作障害 対策, ナス 連作障害 症状,

0 件のコメント:

コメントを投稿